昨今BtoBマーケティングにおいて、売上を伸ばすうえで非常に効果が高いとして、注目が集まるABM(Account Based Marketing)。日本企業がABMを導入するうえでの注意点や勘所について、『究極のBtoBマーケティング ABM(アカウントベースドマーケティング)』の著者であるシンフォニーマーケティング株式会社 代表取締役の庭山一郎氏、当社のマーケティングディレクターである田崎純一郎、同マネージャーの秋津望歩の3名が語り合いました。本日は、連載全3回の第1回をお届けします。

日本企業が海外で苦戦するワケ

田崎:日本では、リードに対してマーケティングと営業の間に温度差があり、スムーズに連携できないことが多くあります。そもそも、なぜ日本ではマーケティングが根付かないのか。庭山さんはどのようにお考えでしょうか。

庭山氏:たしかに、海外の知人から「なぜ日本のマーケティングが遅れているのか」と質問されることがよくあります。米国、中国に次いで第3位の経済大国でありながら、マーケティングの組織をもたない日本企業はとても多いです。CMO(チーフ・マーケティング・オフィサー)や、それに相当するマーケティング担当役員のいる企業は、1%に満たないともいわれています。

その理由は、結論から言えば、日本では必要がなかったからです。戦後、日本は国内と海外の2つのマーケットが急激に成長し、さらに朝鮮特需、高度経済成長、バブルと一貫して右肩上がりの売り手市場でした。市場が成長しているときは、あまりマーケティングは必要ないのです。そんな時代が戦後50年近く続いてきたので、日本企業にはDNAレベルでマーケティングというものが存在しないわけです。

写真:シンフォニーマーケティング株式会社 庭山 一郎 氏

秋津:しかし、近年では日本企業でもマーケティングの意識が高まっています。この変化の理由は何でしょうか。

庭山氏:マーケティングとは「選んでもらうための戦略」なので、需要よりも供給が高くなって初めて必要になるものです。需要の方が多いときは作るだけで売れますし、均衡していても安ければ売れるので、これもマーケティングとは違います。

日本は、2000年を過ぎたころから、BtoC市場では需要と供給が均衡してきて、現在はマーケティングの必要性が高まっています。BtoB市場では、強力な製品と優秀な営業部隊がいれば何とかなる時代が2010年くらいまで続いていましたが、それ以降はマーケティングがないとどうにもならない時代に入りました。

BtoB市場では、それまで製造業を中心に海外で売上を伸ばしている日本企業も多くありました。ところが、ある時期から勝てなくなってしまった。製品では負けていないし、価格競争力もある。アフターサポートだって優れているにもかかわらず、なぜか勝てない。それどころか、日本市場まで侵食され始めた。競合の仏ダッソーや米GE、独シーメンスは徹底したマーケティング指向の企業で、彼らにあって自分たちにないものはマーケティングだとようやく気づいた。それが2010年以降です。

日米でどのくらいマーケティングに差があるのか?

田崎:日本企業がマーケティングを取り入れて、再び巻き返すにはどうしたらよいのでしょうか。

庭山氏:まずは人や組織を育てること。ツールは道具でしかないので、うまくいくかは使う人の腕次第。マーケターを育成し、しっかりとしたマーケティングの組織を作り、企業の中枢・横軸として位置付けないといけません。そのためには、経営幹部もある程度はマーケティングというものを理解する必要があります。日本では、その点も欧米に比べて大きく遅れていると感じます。

田崎:道具から入るのではなく、それを使う人や組織が重要だと。マーケティングツールを導入しても、期待した効果を挙げられていない企業が少なくない理由はそこにあるのでしょうか。

庭山氏:「3S」といわれるように、まずマーケティングで企業をどう変えるかという戦略(Strategy)があり、それを実現するための組織(Structure)をつくり、そのうえで組織が利用するためのツール(System)が必要となります。本来は、この順番で整備していくべきですが、日本では一足飛びにツールを買ってしまい、使いこなせずにいる企業が多いのです。

秋津:Salesforceのお客様でも、マーケティングオートメーション(MA)を営業部門が運用しているケースがあります。中小企業ですと、CMOのような、マーケティングの推進役がいないことも多いです。マーケティングの意識が高まっている企業は確実に増えていますが、BtoB企業ですとコンテンツを作ったり、カスタマージャーニーを描いたりするところはまだ弱いと感じます。

写真:当社プロダクトマーケティングマネージャー 秋津 望歩

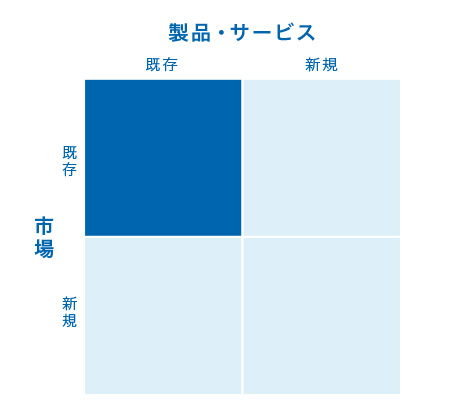

庭山氏:なぜ日本ではマーケティングが育たなかったかのもう一つの答えが、ターゲットにしていた市場と営業に求められていた役割の違いです。これは、経営戦略の父と呼ばれたイゴール・アンゾフのマトリックスで説明できます。

4象限の図で、「商品・サービス」「市場」それぞれに新規と既存があります。左上の象限は、既存顧客に既存製品を売るというもので、これは例えるなら顧客と営業がハイタッチをするようなものです。重要なのはマーケティングではなく、営業がいかにお客様に好かれるか。そのためには、一緒にゴルフに行ったり、お酒を飲んだり、カラオケで歌ったりというようなコミュニケーションが重要で、日本企業はこれでのし上がってきました。しかし、これが通用するのはあくまでも「既存×既存」の象限のみです。

図:アンゾフのマトリックス

既存顧客に新製品を売ろうとすると、これまでとは異なる事業所や部署の人に会わなければなりません。これまでひいきにしてもらっていた担当者が大きな権限を持っていれば別ですが、縦割り組織で隣の部署に対する発言権がないとなると、簡単には攻め込めず売れないわけです。この「既存×既存」での成長が止まったことが、日本企業にマーケティングが必要になった理由の一つです。

ボトムアップで決定する日本企業だからこそABMは効果的

田崎:日本のBtoB企業がマーケティングの必要性に気づき始めたのは2010年以降とのことですが、ちょうどマーケティングオートメーション(MA)などのツールにも注目が集まった時期です。当時、導入に成功した日本企業はあったのでしょうか。

写真:当社プロダクトマーケティングディレクター 田崎 純一郎

庭山氏:日本企業ではほとんどなかったはずです。当時のMAユーザーは外資系企業が中心でした。しかし、外資系の場合でさえ、多くはグローバル契約で米国本社からの指示だからという理由で導入しただけで、仕方なしに使っていたというのが実情です。

田崎:その頃のセールスフォース・ドットコム・ジャパンでは、Salesforceの連携先ツールにメール配信サービスを挙げていました。当時は、マーケティングツール=メール配信サービスという意識が強くありましたね。

庭山氏:外資系の場合は、少なくとも「こう使いなさい」という指示まではあります。それでもうまく活用できなかった原因は、ノウハウよりも米国と日本の違いを米国本社が理解していなかったことが大きいです。実は、日本のデータは、名寄せ*など様々なハードルがあって、世界で最もデータマネジメントが難しいのです。それを米国本社は理解していないので、「なぜ君たちのデータはこんなに汚いんだ」と怒られてしまう。

*名寄せとは、見込み客データベース内の重複している同一人物や企業 のデータをユニーク(一意)な状態にすること。

日本企業の意思決定はボトムアップですが、米国ではトップダウンです。それを知らずに米国のエグゼクティブが日本の展示会に来ると、「なぜこんな職位の低い若い人ばかりいるイベントに出展しているんだ。次回から止めなさい」となる。「また、キーパーソンとなる役員クラスを集めるように言われても、日本企業の場合は役員クラスだと現場から離れて久しい場合も多く、したがって現場感覚に乏しいことも多いのが現実です。」

このように、日本独特の商慣習やビジネスカルチャーを米国本社が理解せず、グローバルスタンダードのままのMAの使い方やマーケティング手法を押し付けてしまってうまくいかなかったケースは非常に多かったのです。

ただ、トップダウンの意識決定プロセスをよしとしてきた米国のマーケティングや営業スタイルにも行き詰まりが出てきました。キーパーソンだけを狙うやり方は、効率的ではありますが、取りこぼしたときの機会損失も大きくなります。さらに、権限移譲が進んだ組織には対応できません。そこで新たな考え方として登場し、普及しつつあるのがABM(アカウントベースドマーケティング)と呼ばれるものです。私は、実は日本企業こそABMとの相性がよいのではないかと考えています。

もともとボトムアップの意思決定プロセスをもつ日本企業では、組織の下位にいる従業員が情報収集をしたり、セミナーに参加したり、資料請求したりしてベンダーと接触し、その情報を上司に報告することで、社内稟議が回り製品の絞り込みが行われます。稟議の起案者は課長クラスが多く、それより上の事業部長や取締役では、案件の存在そのものを知らないということも珍しくありません。

欧米の感覚では理解できないかもしれませんが、それが日本の企業文化です。これは言い換えると、アカウントベースドセールスであり、ABMそのものではありませんが、それに通じるものがあります。ターゲット企業内の複数の人から攻め上がることに慣れていて、そのためのノウハウも持っている日本企業には、ABMが根付きやすい土壌があると考えています。